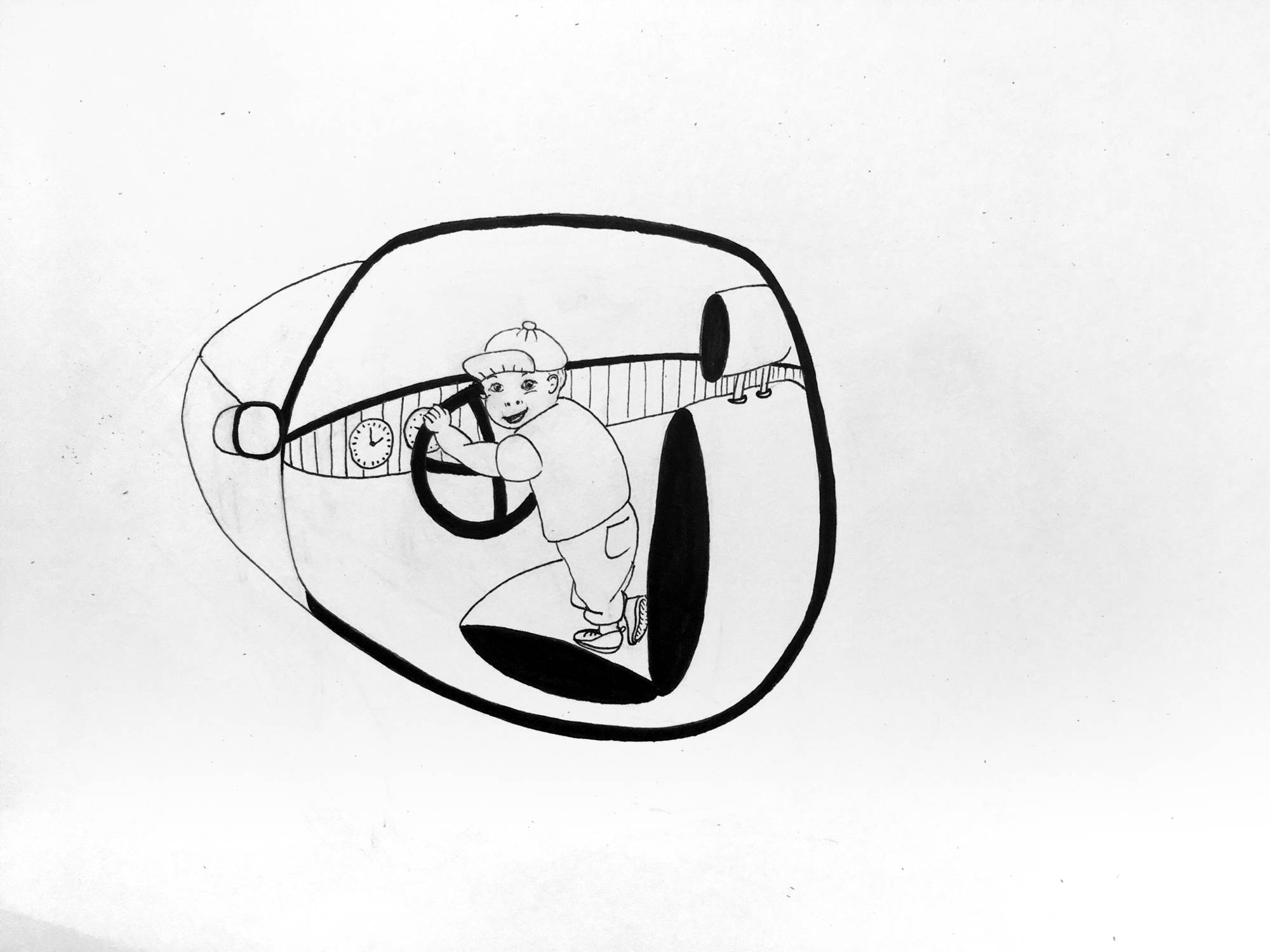

Der heutige Bezug der Gesellschaft zum Automobil hat soziale, materielle, aber auch emotionale Gründe. Dies zeigt sich auch in der Art, wie sich das Autofahren in unserer Sprache eingenistet hat. Die folgenden Redewendungen legen Zeugnis davon ab:

Diese Sätze haben gemeinsam, dass sie die Menschen in bildhaften Vergleichen als Automobilisten und Automobilistinnen darstellen. Die Metaphern drücken alle hintergründig etwas aus, dessen wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind, nämlich, wie tief eingebrannt in unserem Selbstverständnis die Vorstellung ist, mit dem Auto unterwegs zu sein.

Die genannten Metaphern setzen uns in unzähligen Lebensbereichen sprachlich ans Steuer. Sie bezeugen damit, welche Bedeutung das Autofahren in unserer Gesellschaft hat. So kann man etwa in der Ausbildung Gas geben, beim Geldausgeben auf die Bremse treten und bei der Stellensuche die Kurve kriegen. Die Autometaphern bieten sich als Generalschlüssel für fast alle Lebensbereiche an. Sie legen die Denkbahnen aus, in denen wir über eine Vielzahl von Belangen nachdenken, in denen man etwa das Steuer herumreissen oder ins Schleudern geraten kann.

Linguistisch gesprochen verbinden sich die genannten Metaphern zu einer übergeordneten konzeptuellen Metapher DER MENSCH IST EIN AUTOMOBILIST bzw. LEBEN IST AUTOFAHREN (Lakoff und Johnson 1980). Deren breite Anwendbarkeit macht deutlich, wie tief das Automobil und das Autofahren heute unsere Kultur durchdringen und nicht nur unser Denken, sondern auch unsere Gefühle prägen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass 1973/1974 der ADAC mit dem Slogan freie Fahrt für freie Bürger die Aufhebung des Tempolimits in Deutschland erkämpfen konnte. Wer glaubt, der heutige Autokult lasse sich über Vernunftentscheide leicht ändern, muss auch emotionale Aspekte zur Kenntnis nehmen und gegen die in der Sprache verankerten Normen und Werte antreten.

Dass wir uns wie selbstverständlich als Automobilisten und Automobilistinnen verstehen, zeigt sich auch in Wendungen wie den folgenden. Sie stammen aus Immobilienanzeigen:

«Die Entfernung in die Kantonshauptstadt Aarau beträgt rund vierzig Autominuten, nach Zürich etwas über eine Autostunde. Das alles trifft auf Ihr Interesse.» (Immoscout.ch)

«... in den Bezirkshauptort Laufen rund 10, nach Basel knapp 30 Autominuten, nach Bern rund eine eineinviertel, nach Zürich rund eine halbe Autostunde.» (Immoscout.ch)

«Eifel NRW's einziger Nationalpark – nur eine Autostunde von Köln. Mitten in Köln ins Auto setzen, gut eine Stunde fahren und im Nationalpark aussteigen.» (Radio Köln)

In diesen Beispielen wird die Reisezeit in Autostunden gemessen. Besonders aufschlussreich ist das dritte Beispiel. Es spricht die paradoxe Situation an, dass Menschen im verkehrsreichen urbanen Bereich mit dem Auto dem Auto in Richtung Nationalpark entfliehen und dadurch den Verkehr mitverursachen, dem sie entgehen wollen. Diesen Widerspruch leben auch Pendler und Pendlerinnen, die an den Rand der Stadt oder aufs Land ziehen, weil ihnen der Verkehr in der Stadt zu viel wird, die aber täglich in die Stadt an den früheren Arbeitsplatz pendeln, wo sie zur Verkehrslast beitragen. Die Autostunde gibt Distanzen als Fahrzeiten im privaten Motorfahrzeug an. Sie setzt also den Menschen als Automobilisten voraus, der sich ungehindert mit seinem Gefährt fortbewegt. Dass das Wort fest in unserem Wortschatz verankert ist, zeigt nicht zuletzt ein Blick in den Duden. Dort wird seine Bedeutung wie folgt umrissen: «Zeitraum von etwa einer Stunde, in der ein Auto mit durchschnittlicher Geschwindigkeit eine bestimmte Strecke zurücklegen kann» (Bedeutungsduden online).

Doch denken wir mit der Autostunde auch mit, welche Treibstoffmengen wir verbrauchen, während sie verstreicht und welche Folgen sie für die Landschaft hat? Mit dem Begriff der Autostunde werden wir auch im Siedlungsbau kaum zu einem Massstab finden, der ressourcenschonend verfährt. Das Wegzeitmass der Autostunde setzt zudem stillschweigend voraus, dass die Fortbewegung stets staufrei erfolgt. Es blendet auch den zeitlichen Aufwand einer Parkplatzsuche in einem dicht besiedelten Gebiet aus. Zudem beruht das Mass auf einer unklaren Durchschnittsgeschwindigkeit. Insofern ist dieses Wegzeitmass nicht nur ungenau, sondern auch irreführend.

Auch die Flugstunde kommt in unseren Wörterbüchern vor. Der Duden gibt zwei Bedeutungen des Wortes an:

Im Vergleich zur Flug- und Autostunde, welche grosse Distanzen bemessen, kommen im Duden die Ausdrücke Radstunde und Gehstunde nicht vor. Die Gehminute hingegen ist im Duden verbucht (Duden Rechtschreibung 2006, S. 439). Diese Wortbildung bezeugt, dass es in unserer Kultur offenbar nicht üblich ist, länger als einige Minuten zu Fuss zu gehen, so dass sich diese Wegzeitmasse einbürgern könnten. Wer zu Fuss geht, tut dies typischerweise nicht länger als ein paar Minuten, ausgenommen im Wanderurlaub. Auch Radfahren wird eher als Sport und Selbstzweck wahrgenommen, obschon es gemessen an der aufgewendeten Lebenszeit die effektivste Mobilitätsform darstellt und tatsächlich in den meisten Städten am schnellsten zum Ziel führt. Die Einträge in unseren Wörterbüchern verraten damit, dass wir in unserer Fortbewegung nur über kurze Zeiträume auf unsere eigenen Füsse und die Muskelkraft abstellen und zur Fortbewegung die meiste Zeit auf externe Energiequellen (Treibstoffe) bauen.

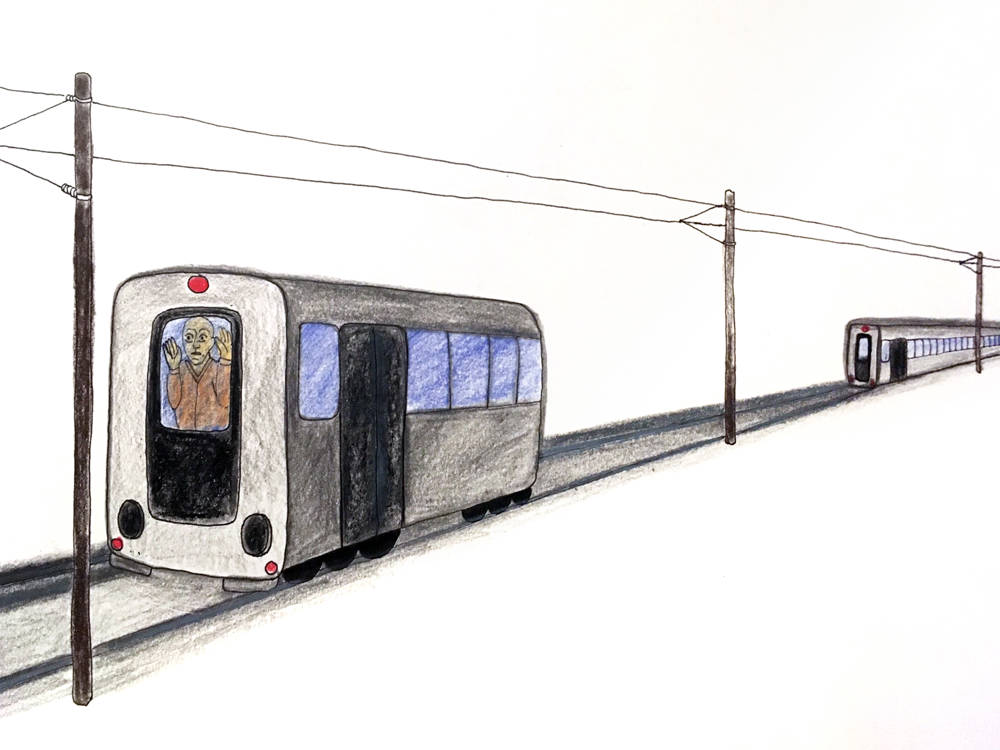

Auch weitere ökologisch wertvollere Wegzeitmasse wie die Zugstunde und die Busstunde kommen im Duden nicht vor, obwohl beide Wörter – wenngleich viel seltener als Autostunde – in alltäglichen Gebrauchstexten durchaus verwendet werden. So ist etwa in einer österreichischen Zeitung zu lesen:

Das olympische Segelrevier vor der Halbinsel Enoshima liegt bei der 434.126-Einwohner-Stadt Fujisawa, etwa eine Zugstunde von Tokio entfernt.

Auch in Bezug auf den Begriff der Zugstunde liegt keine Standardisierung vor, hängt die durchschnittliche Fortbewegungsgeschwindigkeit doch vom jeweiligen Zugtyp, von der jeweiligen Gleisinfrastruktur und von der Anzahl an Haltestellen ab. Vielleicht ist diese starke Differenz zwischen lokalem Regionalzug und Hochgeschwindigkeitszug mit ein Grund dafür, dass sich die Zugstunde bis jetzt weit weniger etabliert hat als die Autostunde. Besässe das Zugfahren in unserer Gesellschaft einen höheren Stellenwert – und zwar auch für VerfasserInnen von Wörterbüchern wie dem Duden – würde das Wort insgesamt sicherlich schon häufiger verwendet werden als bisher und wäre die Autostunde ein weniger wichtiges Mass.

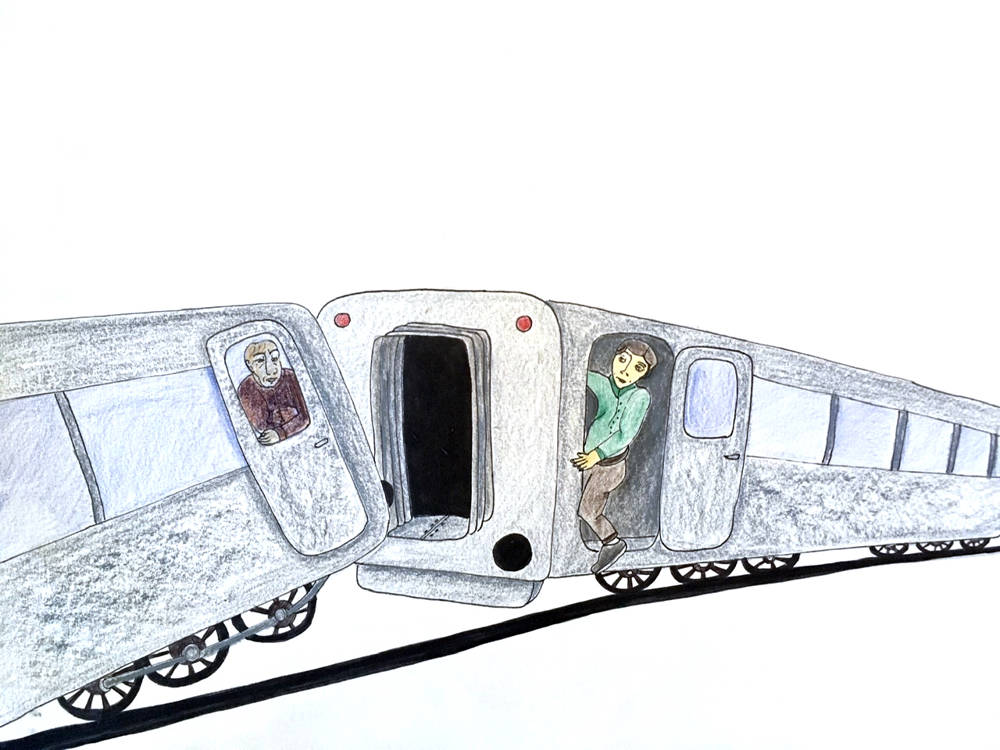

Dennoch ist die konzeptuelle Metapher DER MENSCH IST EIN ZUGREISENDER nicht ganz abwesend in unserem Wortschatz. So sprechen wir etwa von einer Weichenstellung bei einer Entscheidung zwischen zwei Alternativen oder von einem Fahrplan, wenn etwas nach einem Ablaufplan organisiert ist. Bringen wir ein Vorhaben zum Laufen, so gleisen wir es auf. Nicht selten ziehen wir auch die Notbremse, wenn es gilt, ein Unglück zu verhindern.

Der Literaturwissenschaftler Jürgen Link hat die Eisenbahn und das Auto als Kollektivsymbole beschrieben. Demnach sind Auto und Eisenbahn nicht nur technische Transportgeräte - Link nennt sie Techno-Vehikel - sie stehen symbolisch auch für Fortschritt, Freiheitszuwachs und Komfortsteigerung (Link/Link-Heer 1994, S. 48). Zu Kollektivsymbolen werden Auto und Eisenbahn, indem sie Denken, Fühlen und Handeln der Menschen einer Epoche derart durchdringen, dass sie auch bestimmen, was als normal gilt. Zum Wesen dieser Normalität gehört, dass wir sie an der Oberfläche unseres Alltagshandelns meist gar nicht als normal erkennen – und auch nie begründen müssen.

Diese Techno-Vehikel-Norm zeigt sich in metaphorischen Wendungen, die etwas Misslingendes oder Unangepasstes als abnormale Fahrt darstellen. Ein Beispiel ist das Wort Panne. Dieses bezeichnet gewöhnlich einen plötzlich auftretenden Schaden bei einem Fahrzeug während der Fahrt. Pannen können wir aber auch erleben

Durch die metaphorische Übertragung des Wortes Panne auf unterschiedliche Tätigkeiten verwandeln wir diese in ‹Fahrten›, die es gilt, normgerecht und ohne technischen Schaden zu vollenden. Anders gesagt: Die Pannenmetapher setzt uns in zahlreichen Tätigkeiten gleichsam ans Steuer eines imaginierten Fahrzeugs, verwandelt Tätigkeiten wie Kochen, Buchhalten oder Verhandeln in Spielarten des Autofahrens.

Auch das geregelte Zugfahren gilt als spartenübergreifende Norm. Isst ein Diabetiker zum Beispiel zu viel Kuchen, so erlebt er eine Blutzuckerentgleisung. Wer in der Arbeitswelt nicht mehr gebraucht wird, wird aufs Abstellgleis verschoben. Wir sitzen im falschen Zug, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, und klagen, der Zug sei abgefahren oder wir hätten den Anschluss verpasst, wenn wir in einer Sache nicht wie die Mehrheit ‹unterwegs› sind. Wer in diesem Rennen nicht mehr mittut, ist – sinnigerweise – ein Aussteiger.

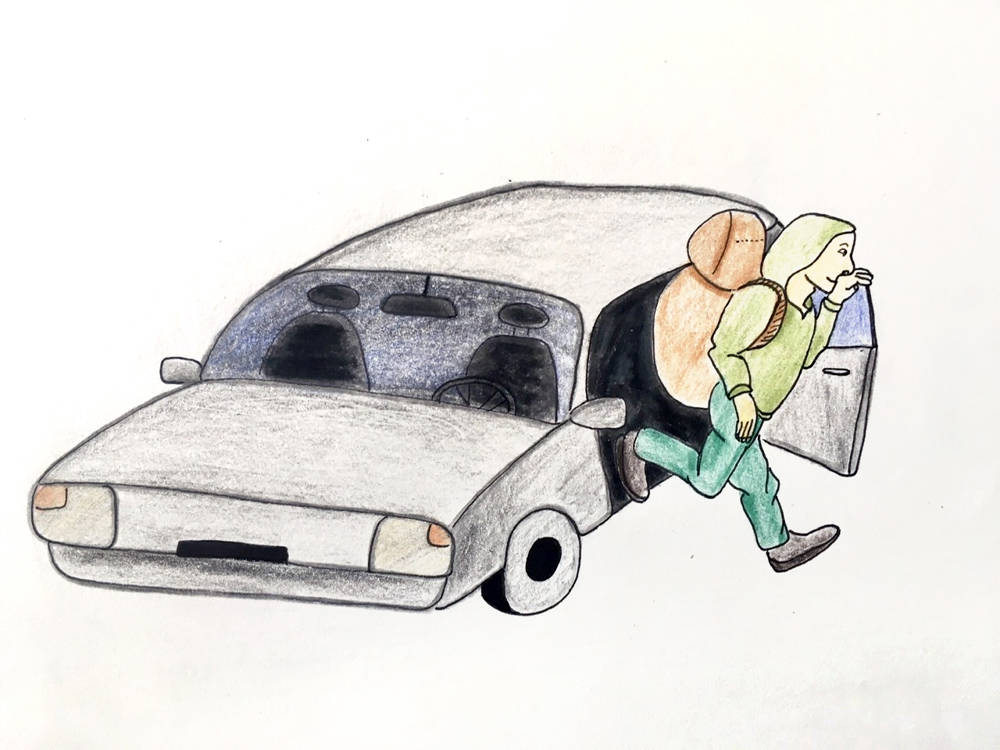

Dieser in der Sprache verankerte subtile Mobilitätszwang zeigt unterschiedliche Gesichter. Bahnfahren entspricht nach Jürgen Link einer «standardisierten Gleichheit im Sinne einer Industrienorm». Züge verkehren nach starren Fahrplänen auf festgefügten Geleisen, die mit ihren Weichen nur Entweder-Oder-Varianten zulassen. Das Autofahren dagegen setzt die Vereinzelung als Norm. Das Auto gewährt mehr Freiheit in der Wahl der Routen, verlangt aber sorgfältiges Steuern des privaten Gefährts. In der Norm zu bleiben heisst hier vor allem, den Wagen in der Spur zu halten. Selbst in seinem Sitzangebot setzt das Auto eine Norm, die der Familien‹kutsche›. Die Eltern sitzen vorne, der Vater in der Rolle des Lenkers, die Mutter in jener der Beifahrerin. Den Kindern gehört der Rücksitz. Das Privatauto widerspiegelt damit auch die ‹normale› Rollenverteilung und die Machtverhältnisse in der Kleinfamilie und zeigt, wie eine Normalfamilie im Leben ‹unterwegs ist› (Link 2005, S. 221).

Heute ist das Auto längst an die Stelle der Kutsche getreten und sozusagen zur Familienkutsche geworden. Dabei wurde der Begriff Automobil zunächst in Abgrenzung von Fahrzeugen gebildet, die von Pferden gezogen werden. Seine Herkunft (griech. auto heisst ‹selbst› und lat. mobilis heisst ‹beweglich›) will uns weismachen, dass sich Autos sozusagen von selbst bewegen. Tatsächlich ist die echte Automobilität aber die Fortbewegung zu Fuss oder mit dem Fahrrad, denn eine solche Fortbewegung erfolgt wirklich aus eigener Körperkraft. Die Fortbewegung mit dem Auto ist dagegen in Wirklichkeit Heteromobilität, durch fremde Energie, d.h. durch fossile Brennstoffe angetriebene Mobilität. Über eine solche irreführende Bezeichnung denken die meisten von uns kaum nach. Sie ist in gewisser Weise eine Fehlbezeichnung, weil sie den ökologisch so problematischen und für unser Klima so kritischen Ressourcenverbrauch verschweigt.

Im Folgenden seien einige Redewendungen angeführt, die aufzeigen, in welchen Spielarten es als Norm gilt, in Techno-Vehikeln unterwegs zu sein:

Alle diese metaphorischen Redeweisen illustrieren, dass es in unserer Kultur sehr verbreitet und üblich ist, im (motorisierten) Vehikel unterwegs zu sein. Sie führen zudem in drastischen Bildern vor Augen, was Abweichungen von der Norm bedeuten, und schärfen uns ein, alles zu tun, um möglichst in Fahrt und in der Spur zu bleiben, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Diese Kollektivsymbole des beschleunigten Fahrens blenden Lebensformen aus, die weniger schnell bewegt und entschleunigt sind, und rücken Abweichungen vom genormten Fahren in ein schlechtes Licht – etwa als Entgleisungen, Von-der-Spur-Abkommen, Schleudern, Verpassen des Anschlusses etc. Indem sie beschleunigte Formen der Mobilität und Vorankommen als Norm setzen, werten sie das Verweilen am Ort und den Bezug zum Lokalen systematisch ab.

Auch die Perspektive der zu Fuss Gehenden, ja, der ganze Mensch als sinnesbegabtes, körperliches Wesen, kommt in der Welt der Techno-Vehikel kaum vor. Die Apparaturen und Energien der Techno-Vehikel werden vielmehr als Verlängerungen des menschlichen Körpers aufgefasst und bilden – so Jürgen Link – einen «Techno-Vehikel-Körper», in welchem Mensch und Maschine verschmelzen (Link 1994, S. 48). Wer Gas gibt, bewegt längst nicht nur seinen Fuss, sondern setzt eine technische Verlängerung seines Körpers voraus, die – meist unreflektiert – auch fossile Treibstoffe (engl. gasoline) in Anspruch nimmt. Bemerkenswert ist, dass dieses fossile Gasoline zu einer mentalen Energiequelle wird, etwa dann, wenn wir in Prüfungsvorbereitungen Gas geben.

Die Redeweisen ums Auto und um die Eisenbahn sind Zeichen unserer modernen Zeit. Blicken wir auf unsere Alltagssprache, so entdecken wir aber auch zahlreiche Metaphern, die uns als mobil, aber ohne Auto voraussetzen. In deren Mittelpunkt steht die Welt des Pferdes. Hier einige Beispiele:

Der neue Ministerpräsident spricht vom hohen Ross herab, aber sitzt er wirklich fest im Sattel?

Er kann wohl seine Anhängerschaft anspornen, doch aus dem Stegreif sprechen kann er nicht.

Wer in Sachen Klimawandel überzeugen will, muss auch im Faktenwissen sattelfest sein.

Will die Klima-Bewegung auf die Länge Erfolg haben, darf sie jetzt die Zügel nicht schleifen lassen.

Greta Thunberg hat sich auf vielen Konferenzen schon die Sporen verdient und lässt sich nun nicht mehr leicht aus der Bahn werfen.

Da spricht jemand vom hohen Ross herab oder sitzt fest im Sattel. Solche Metaphern bestechen durch ihre sinnliche Kraft und Bildhaftigkeit. Dies beeindruckt, auch wenn Pferde heute kaum noch eine Rolle spielen in unserem Alltag und noch viel weniger bei unserer Fortbewegung.

Einige dieser Metaphern sind heute mehr oder weniger ‹tot›, weil der metaphorische Vergleichsgegenstand (der sog. Bildspender) ausser Gebrauch geraten ist. Dazu gehört zum Beispiel der Stegreif.

Aus dem Stegreif sprechen bedeutet heute, unvorbereitet, spontan sprechen. Ein Stegreif war ursprünglich ein Steigbügel. Wer aus dem Stegreif sprach, tat dies ohne festen Boden unter den Füssen, das heisst, «ohne vom Pferd zu steigen, schnell entschlossen» (Duden 1989, S. 705). Wer aus einer solchen, unsicheren Position spricht, muss bereit sein zu improvisieren.

Sporen sind kleine stumpfe Haken auf der Rückseite der Reitstiefel. Durch Druck mit den Sporen am Bauch des Pferdes kann man die Richtung vorgeben oder das Pferd antreiben. Daher kommt auch der Ausdruck anspornen. Sich die Sporen abverdienen heisst, sich bewähren und Erfolge für sich verbuchen. Die Redewendung geht auf die Welt der Ritter zurück. Ein Knappe (Gehilfe des Ritters) wurde nach jahrelanger Ausbildung zum Ritter geschlagen und erhielt nun seine goldenen Sporen als Zeichen seines Standes (Duden 1989, S. 693). Er musste sie sich also durch gute Leistungen verdient machen.

Wer die Zügel schleifen lässt, führt das Pferd nicht. Die Beispiele zeigen, dass auch verblasste oder halbverblasste Metaphern heute noch im Gebrauch sind. Die Pferdemetaphern bieten uns die Rolle des Reiters oder der Reiterin an. Distanzen interessieren uns dabei kaum. Auch Geschwindigkeit spielt – ausser beim Heisssporn, der draufgängerisch schnell handelt, ohne vorher zu überlegen – keine Rolle. Was uns und unsere Vorfahren an den Pferdemetaphern bewegt, sind eher Fragen der Übung, der Geschicklichkeit, der Führungsstärke und des gesellschaftlichen Standes.

Die Auto, Eisenbahn- und Pferdemetaphern sind nicht nur schmückendes Beiwerk der Sprache, sie verleihen unseren Gefühlen Gestalt und legen hintergründig bestimmte Denkbahnen aus. Metaphern möblieren gleichsam unser Denken und Innenleben, sie bieten uns einmal einen Sattel, Sporen und Zügel und einmal ein Steuerrad und einen Führersitz. Sie geben damit auch Rollen und Normen vor, in denen wir denkend und handelnd in der Welt tätig werden.

Metaphorische Redeweisen wirken auch als historische Speicher. Die Pferde- und Autometaphern zeigen indirekt an, was in einem bestimmten Zeitalter als selbstverständlich gilt. Sehr beiläufig und unauffällig vermitteln sie damit auch Werte. Im Mittelalter war es in bestimmten Kreisen oder Ständen selbstverständlich, dass man Pferde besitzt, sich geschickt auf ihnen fortbewegt und dass auf dem hohen Ross zu sitzen einen sozialen Status ausdrückt, der aus der Froschperspektive der sozial weniger Privilegierten mit Argwohn betrachtet wird. Fest steht: Ein normales Leben zu führen bedeutet damals noch nicht, geregelt in einem Techno-Vehikel unterwegs zu sein. Ins Schleudern zu geraten und den Anschluss zu verlieren waren damals noch keine Gegenstände von etwaigen Sorgen und Ängsten.

Der kulturelle Wert der Automobilität wird heute zunehmend in Frage gestellt. Mehr und mehr werden Autos als Umweltbelastung erkannt. Die Autometaphorik aber ‹sieht dies noch anders›. Sie zeigt sich blind für Fragen des Ressourcenverbrauchs und der Umweltbelastung. Wer Gas gibt oder einen Gang hoch oder runterschaltet, sieht sich vor allem am Steuerrad. Das Auto erscheint als Gerät der Selbstverwirklichung, nicht als Lärmquelle, Dreckschleuder und Gesundheitsgefahr. Die Metapher gibt vor, dass es sozusagen selbstverständlich zum Leben ‹freier Bürger und Bürgerinnen› gehört, in einem tonnenschweren Gefährt im Strassenverkehr unterwegs zu sein. Unter den Aspekten der Naturzerstörung und der tatsächlichen Freiheit bedeutet dies eine verrückte Normalität.

Der Verkehrsplaner Hermann Knoflacher (2009, 38-44, 64-66) und der Sozialpsychologe Harald Welzer haben festgestellt, dass heute «alle modernen Verkehrs-, Siedlungs- und Konsumstrukturen (…) um das Auto herum gebaut (sind)» (Welzer 2011, S. 35). Unsere Beobachtungen zur Sprache zeigen, dass diesen äusseren, baulichen Strukturen auch «mentale Infrastrukturen» (Welzer) entsprechen, die man in der Autometaphorik dingfest machen kann. Als im Frühling 2020 grosse Teile des Verkehrs durch die Corona-Pandemie stillgelegt wurden, erklärte zum Beispiel ein Kommentator des oekom Verlags:

«Unsere temporeiche Nonstopgesellschaft, in der das Leben beruflich wie im Alltag nicht schnell genug sein konnte, hat gerade weltweit eine fulminante Vollbremsung hingelegt» (…) «unsere Politiker, aber auch wir selbst fahren gerade ‹auf Sicht›, und das nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt» (Schneider 2020, S. 2). Das Zitat führt eindrücklich vor Augen, wie leicht selbst eine kritische Aussage über die automobile Gesellschaft in Autometaphern gekleidet sein kann – und damit die äussere und innere Gegenwart des Autos bestätigt und bestärkt.

Welche Schlüsse lassen sich aus dieser Erkenntnis ziehen? Wer ‹grüne› Interessen vertritt und erklärt, er oder sie wolle in Sachen Klimaschutz Gas geben und in Fahrt kommen, vermittelt – selbstverräterisch – ein ambivalentes Selbstbild, das widersprüchliche, schwer zu vereinende, aber augenscheinlich tiefsitzende Werte – wenngleich vielleicht auch nur unbewusst – hochhält. Er oder sie ist also gut beraten, die Autometaphorik zu reflektieren und zu vermeiden, da sie ei-ne Rolle vorsieht, die den ‹grünen› Werten widerspricht, sprachlich gegen sie arbeitet. Wer mag, schwinge sich dagegen eher aufs Rad und trete in die Pedale.

Auch Metaphern, die auf den menschlichen Körper und seine Mikromobilität statt auf ein Techno-Vehikel und Makromobilität abstellen, bieten sich als ‹fossilfreie› sprachliche Alternativen an. So kann man in manchen Zusammenhängen beispielsweise

Duden/Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hg.)(1989). Duden. Das Herkunftswörterbuch. Ety-mologie der deutschen Sprachen. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag

Knoflacher, Hermann (2009). Stehzeuge. Der Stau ist kein Verkehrsproblem. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.

Lakoff, G., M. Johnson 1980. Metaphors we live by. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Link, Jürgen (1998). Versuch über den Normalismus. Wie Normalität erzeugt wird. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Link, Jürgen (2005). (Nicht) normale Fahrten –Strukturen und Funktionen eines modernen Faszinations-typs. In: Rehberg, Karl-Segbert, Walter Schmitz und Peter Strohschneider (Hg.). Mobilität –Raum – Kultur. Erfahrungswandel vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Dresden: Thelem. S. 207-221.

Link, Jürgen und Ursula, Link-Heer (1994). Kollektivsymbolik als Orientierungswissen. Das Beispiel des «Technisch-medizinischen Vehikel-Körpers». Der Deutschunterricht. 4: 44-55.

Schneider, Manuel (2020). So schnell war Entschleunigung noch nie. Die Corona-Krise und unser Umgang mit Zeit. oekom podcast Die guten Seiten der Zukunft. https://oekom-verein.de/der-oekom-podcast-die-guten-seiten-der-zukunft/ (abgerufen 20.05.2020)

Welzer, Harald (2011). Mentale Infrastrukturen. Wie das Wachstum in die Welt und in die Seelen kam. Heinrich Böll Stiftung. Schriften zur Ökologie. Band 14. https://www.boell.de/sites/default/files/Endf_Mentale_Infrastrukturen.pdf (abgerufen 20.05.2020)